坂元 七望(コントラバス)

ベートーヴェンの交響曲第5番 ハ短調 作品67、通称「運命」は、クラシック音楽史上最も広く知られ、演奏されてきた交響曲である。「ジャジャジャジャーン」という冒頭の4音モティーフは、あらゆるジャンルを超えて引用され、時にはパロディとして用いられるなど、現代人の耳にも深く刻み込まれている。

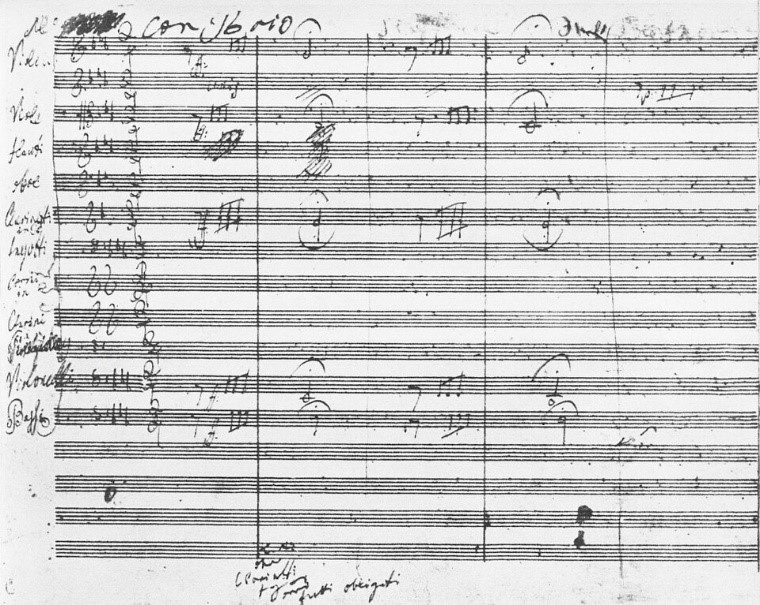

(出典:Wikimedia Commons)

■ 作曲の背景

交響曲第5番は、1804年から1808年にかけて断続的に作曲された。ベートーヴェンはこの作品と並行して交響曲第4番やピアノ協奏曲第4番、「レオノーレ」序曲、そして「ミサ・ソレムニス」の一部素材を練っていた可能性がある。当時の彼は、聴力の悪化に苦しみながらも、作曲家としての確固たる名声を築き上げつつあった。また、ウィーンはナポレオンの影響下にあり、政治的・社会的混乱の只中にあった。

このような外的・内的要因が渦巻く中で構想された第5番は、ベートーヴェンが古典的交響曲形式を革新し、音楽を「理念の表現手段」へと高めようとした転換点のひとつでもある。彼は交響曲を「抽象的な音楽形式」に留まらせず、自己の苦悩、闘争、勝利といった人間的ドラマを音で描こうとしたのである。

■ 初演

本作は1808年12月22日、アン・デア・ウィーン劇場にて交響曲第6番、ピアノ協奏曲第4番、合唱幻想曲など8作品と共に初演された。この演奏会は音楽関係者からさまざまな妨害を受け、練習不足も相まって成功とは言い難いものであった。しかし、聴衆は熱狂して聴いてくれたようだ。作品自体の革新性は徐々に理解され、19世紀中頃には「運命」の愛称と共に神格化されていく。とりわけ19世紀後半のブラームス、ブルックナー、マーラーなどは、第5番を「交響曲の理想形」とみなし、それぞれの作品においてその構成や動機処理の手法を継承・発展させた。

第1楽章 Allegro con brio(ハ短調、2/4拍子)

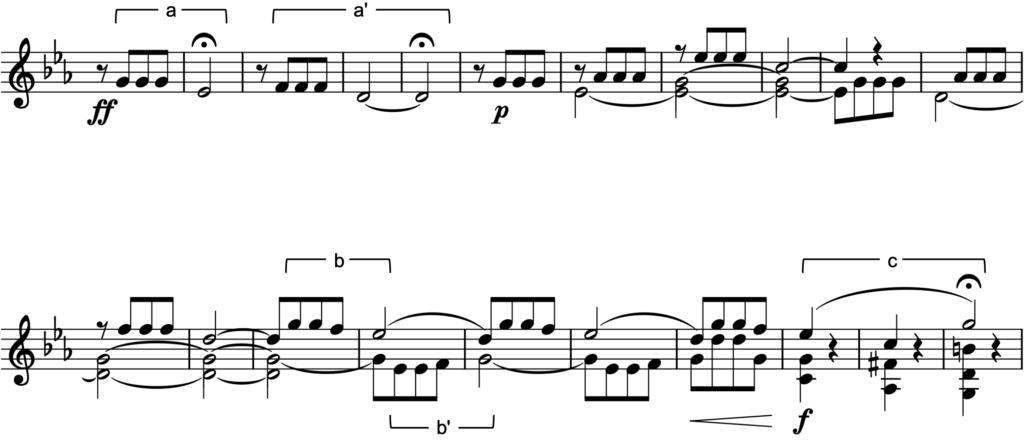

この楽章は、4つの音(G-G-G-Es)から成る有名な「運命動機」で始まる(譜例①)。この動機は単なる主題提示にとどまらず、楽章全体を貫く統一的素材として機能する。なお、冒頭の「ジャジャジャジャーン」(a, a’)のみならず、G-G-F-Es―Es-Es-F-Gという三度の音階の下降・上昇(b, b’)と、Es-C-Gという三度と五度の跳躍(c)も合わせ、3種類の動機で構成されている。これら全てが本質的であり、後に続く第2・3・4楽章の主題へと発展していく。

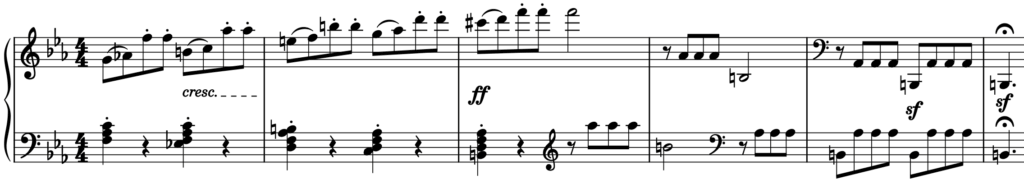

この動機は、第5番の作曲に着手し始める5年も前、1798年に完成した「ピアノソナタ第5番」の終楽章に現れている(譜例②)。ベートーヴェンの中では既に確立されたモティーフであったのであろう。

ソナタ形式に基づいているが、展開部と再現部が緊密に結びつき、形式の明確な区切りを曖昧にするほど有機的に構成されている。提示部では、運命動機が木管、弦、金管と各群を横断しながら変奏され、同時に副主題として美しい静的な旋律も現れる(Es-Dur)。この副主題は一見、主題と無関係な抒情性を持つが、リズムと和声進行の上では主動機と密接な関係を持ち、後に再現部で劇的な再登場を果たす。展開部では、動機が断片化され、遠隔調を巡りながら反復・転調される。再現部では提示部がそのまま回帰するのではなく、オーボエによる美しいカデンツなど新たなテクスチャーが加えられ、構造に動的変化を与える。コーダに入ると、再び主動機が集中的に強調され、力強い終止へと収束していく。

演奏する上で、冒頭のフェルマータの解釈やテンポの選択が重要となる。冒頭の主題でフェルマータが2つ書き込まれているが、このうち後のフェルマータの方が1小節長くなっている1。フルトヴェングラーの見解では、最初の運命動機2回は特別であり、そのあと続く音楽と区別するためだという。また、ベートーヴェンは第1楽章の速度指定をAllegro con brioとしている。ここで特筆すべきなのは単なるAllegroではなく、con brio(溌剌に、活気を持って)の指定が加えられている点である。興味深いことに、彼が作曲した第1・2・3交響曲もAllegro “con brio” で始まる。ベートーヴェンにとって、交響曲の始まりには推進力とエネルギーが不可欠だったのであろう。

第2楽章 Andante con moto(変イ長調、3/8拍子)

第2楽章は変奏形式に基づいている。ヘ長調という調性がもたらす温和な色彩の中に、構築性とドラマ性が共存する。冒頭の静かな旋律は、低弦により導かれ、次第に他のパートへと広がっていく。この主題は内声の動きにより柔らかくたゆたうような印象を与えるが、変奏を経るごとに装飾やリズムが加えられ、最終的には金管による堂々たるファンファーレ風の楽句に変貌する。中間部では短調に転じ、木管が憂いを帯びた旋律を奏でるが、その後の変奏によって再び光が差し込むような感触がもたらされる。第1楽章との対比、また後半楽章への架け橋としての機能も持ち、この安定した楽章を通じて、全体のドラマに深みが加えられている。

第3楽章 Allegro(ハ短調、3/4拍子)

第3楽章はスケルツォ ― トリオ ― スケルツォの形を持ち、末尾は終楽章へ直結する。スケルツォは、ベートーヴェンにとって単なる軽妙な間奏曲ではなく、構造的にも全体の統一性を担う重要な役割を果たす。ハ短調で書かれ、動機主義に基づく執拗なリズム反復が特徴的である。冒頭の低弦の旋律は、不気味で神秘的な性格を持つ(これがめっちゃ難しい)。

トリオでは、対照的にフーガ風の構成が取られ、弦楽器が躍動的にパッセージを織りなす。特にコントラバスとチェロのユニゾンは、その重厚な響きと機能的な推進力から、後続楽章への導入を準備する(これも難しい)。

再現部では、スケルツォ主題が変容を受けながら回帰し、通常ならば再びトリオに戻る「ダ・カーポ」に至るはずが、神秘的なピアニッシモから徐々にクレッシェンドし、クライマックスで第4楽章に雪崩れ込むように突入する。この構造の破壊は、楽章間の垣根を超えた連続性を象徴し、ロマン派的交響曲の先駆的要素と評価されている。

第4楽章 Allegro ― Presto(ハ長調、4/4拍子)

終楽章は、ハ長調に転じた歓喜と勝利の音楽である。冒頭、トロンボーンが交響曲で初めて加えられ、圧倒的な音響的クライマックスを築く。これは「運命に打ち勝つ」あるいは「闇から光への勝利」という象徴的解釈と重ねられることが多い。主題は、躍動的で明快な音型を持ち、推進力のあるリズムによって全体が進行する。中間部では、突然静寂が訪れ、スケルツォのモティーフが回想される。これは単なる回帰ではなく、全楽章の統一性を担保する再帰構造として非常に重要である。その後、終結部では金管群と弦楽器による大規模なフガート風展開を経て、力強いコーダに突入する。ここでの和声進行は単純ながらも圧倒的な効果を持ち、最後にはハ長調の完全終止によって全曲が壮大に閉じられる。

■ 音楽的革新と形式的意義

第5番の最大の革新性は、「動機の統一的発展」による全楽章構造の一体化にある。第1楽章の4音動機が、他楽章にも影響を及ぼし、再帰的に登場することで、作品全体が巨大な一つの運動体として成立している。このような主題動機による統一は交響曲第6番「田園」にもみられ、この時代のベートーヴェンの創作理念ともいえよう。第3楽章と第4楽章の接続と、第4楽章中の第3楽章の回帰も、曲の一体性へと貢献している。こうした有機的一体性は、後の時代の、単一楽章による交響詩のような表現形式にも関連しそうだ。

そして、第1楽章の苦悩に満ちた闘争から第4楽章の勝利の喜びにいたるストーリー性にも注目したい。ハイドンやモーツァルトの時代は楽章間の繋がりが薄かったため、ベートーヴェンが成し遂げた曲全体を通したストーリー性は当時画期的であった。また、トロンボーン・ピッコロ・コントラファゴットといった新規楽器の導入、ハ短調からハ長調への調性転換など、後続の交響曲作家たちに計り知れない影響を与えた。

■ コントラバス奏者の視点から

この交響曲は、低弦奏者にとっても非常に意義深い作品である。第1楽章では、低弦による激しい連打が楽曲の推進力を担う。第3楽章の冒頭、チェロとコントラバスがユニゾンで始める神秘的な主題は、まさに作品の核となる瞬間である。また、第3楽章トリオにおけるフーガでは、コントラバスにも緻密なアーティキュレーションと正確な音程が求められる。このフーガ的処理の解釈は演奏者に委ねられる余地が多く、オーケストラのアンサンブル意識が試される部分でもある。

なお、この交響曲の時代に活躍していた著名なコントラバス・ヴィルトゥオーゾにドメニコ・ドラゴネッティがいる。彼はウィーンの音楽家たちにもその技巧で知られており、ベートーヴェンがドラゴネッティの演奏に接していた可能性もある。仮に彼の存在が本作に影響を与えていたとすれば、コントラバスの独特なパッセージや重厚な扱いにも一理あるだろう。ドラゴネッティのおかげでおいしいメロディーを弾くことができて筆者はとても嬉しいです(ただしとても難しい)。

■ 時代を超える「運命」動機

交響曲第5番は、単に劇的で印象的な作品というに留まらず、音楽という抽象表現がいかにして人間の生のドラマを描き出せるか、その可能性を開示した作品である。苦悩と闘争、そして勝利という構図は、19世紀のロマン主義だけでなく、20世紀、21世紀の人々にも普遍的に共感される構造である。この作品は、時代ごとの演奏家、聴衆によって再発見され続ける「開かれた作品」であり、その意味に終わりはない。今この瞬間も、どこかで新たな「ジャジャジャジャーン」が鳴り響いているに違いない。

初演:

1808年12月22日、アン・デア・ウィーン劇場、ベートーヴェン主催アカデミーにて、作曲家自身による指揮

楽器編成:

ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン2、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部

参考文献

- 小松雄一郎(訳編)『ベートーヴェン書簡選集 上巻』音楽之友社 1978年

- 平野昭『作曲家◎人と作品 ベートーヴェン』音楽之友社 2012年

- 諸井三郎(解説)『ベートーヴェン:交響曲第5番 ハ短調 作品67』(全音ポケット・スコア)全音楽譜出版社 2015年

- 吉田秀和『ベートーヴェンを求めて』白水社 1984年

- Berliner Philharmoniker. “Beethoven’s symphonies – an introduction by Claudio Abbado.” Digital Concert Hall. 2001.

- Eastman School of Music. “From Classical to Romantic Symphony: A New Way, the Heroic Narrative, and the Sublime.” Beethoven Symphony Basics.

- Eastman School of Music. “Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 (1808).” Beethoven Symphony Basics.

- James M. Kellar. “Concert program, 19 Mar 2024, Program ID 15001.” New York Philharmonic Shelby White & Leon Levy Digital Archives.

- 山田治生 “【第114回】曲目解説” Bunkamura オーチャードホール トピックス

(アクセス日:全て2025年8月29日)

- 初演のリハーサルにおいて、2つ目のフェルマータの方が長い方が良いと考えたベートーヴェンは、パート譜に1小節のタイを書き足して現在の形になった。先に掲載した自筆譜にはこの小節がないことが分かる。 ↩︎