田宮 大地(トロンボーン)

■ 芥川による管弦楽曲の特徴

芥川は生前、合唱曲や映画音楽のような標題音楽から今作のような絶対音楽に至るまで、様々な楽曲を手掛けた。本年7月の第270回演奏会ではいくつかの映画音楽を取り上げたが、今回の演奏会では、幕開けに「絃楽のための三楽章」、加えて本曲を取り上げる。

また、芥川の管弦楽曲には独特の作風といえるものがある。具体的に挙げてみると次のとおりである。

- 楽曲構成の起承転結がはっきりしている。

- 旋律が明快で美しい。

- リズムがはっきりしている。特にテンポが速い曲では、オスティナートに乗ったシンコペーションが著しい。

- それぞれの楽器の機能が十分に発揮できるように書かれている。

さきに「オスティナート」について解説しておくと、音楽用語で「何度も同じモティーフを繰り返す」ことを指す。つまり、芥川によるハイテンポな楽曲において繰り返されるモティーフではシンコペーションが特徴的であるということである。このほかにもあるかもしれないが、これらは独立して存在しているわけではなく、それぞれが関連性を持って音楽が構成されている。

これらについて、「交響管絃楽のための音楽」を譜例とともに見ていこう。

第1楽章 Andantino(4/4拍子)

ファゴット、チェロ、スネアドラムの単調な8分音符に始まるさまは、まるで森を孤独に歩いているかの様であるが、そこには調性を決定するような三和音が存在せず、明るいイメージは持つことができない。これにより、オーボエやクラリネットの囀り、弱音器を伴ったトランペットのシグナルも、どこか不気味な印象を持つことになる(譜例①)。

こののちのヴィオラ・ホルン・トロンボーンによる実音シとシ♭の繰り返しもやはり調性を決定づけず、前の音楽から次の展開を予測できないことで聴衆の不安を煽る。この上にはトランペットとヴァイオリンによるモティーフが存在しているが、これも何か光を与えるものではないように聞こえる。このブリッジを経て冒頭のモティーフに回帰する(譜例②)。

音楽には繰り返しというものが往々にして存在するが、私には、この回帰はどこかネガティブで、道を迷って先に進めなくなっているように感じてならない。

さて、冒頭が繰り返されたのち、今度はホルンによって新たな方向へと音楽が導かれる。この音が実音ミとソ#であり、次にヴァイオリンが示すテーマもE-durを基調にしているため、この部分は突然明るくなった印象を感じることだろう。これまでの例に従うと、樹海を歩いていたら高木のない草原に出られた時のような、そんな爽快感を感じる瞬間である。これに応答するような管楽器によるシグナルが繰り返されたのち、自分が樹海から脱せていないことを思い返し、冒頭のテーマに再び回帰する(譜例③)。

再び冒頭を繰り返し、フルートによって音楽は新たな展開を迎えることとなる。第1楽章は三つの部分で構成されており、ここまでがその第一部だと私は考えている。

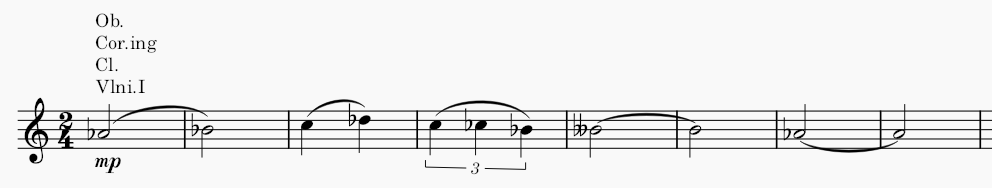

第二部は、コールアングレのSoloで導入されるモティーフが一貫して用いられる。2度繰り返すとともに、メロディーも低音による伴奏も人数を増していき、最終的には重厚感のある緩徐楽章となる。この部分では、E-mollがメロディーや伴奏の基本となっている。明確な調性が示されることにより、もの悲しげなメロディーには、先ほどのような不安を募らせるイメージが消えている。3小節のpoco a poco accelerando(段々と速く)ののち、第一部冒頭のモティーフに回帰する。このaccelerandoでは、まるで急激に夢から現実に引き戻されるような感覚に陥る。美しい旋律を名残惜しく思いながら、明確な終わりが示されずに第二部は幕を下ろし、第三部へ移行する。

第三部は、担当楽器の変更は少しあるもののモティーフなどの内容は第一部とほとんど変わらない。また森に迷ってしまったようである。冒頭のテーマが半音上に移行されたまま、スタッカートの単音により第三部はさりげなく終わる。

これは完全に私見だが、どうも第二部とその他の移り変わりはどこか唐突な印象を受ける。第一部にて森を孤独に歩くイメージを挙げたものの、この移行を現実世界の情景として思い浮かべるにはやや急激である。

そうではなく、この世界が精神世界であるとみれば、様々な側面を持つこの楽章を納得して受け入れられるような気がする。人間たるを定義する理性が生み出す、喜怒哀楽を超えた感情がこの楽章では示されているように私には思われる。

第2楽章 Allegro(2/4拍子)

強烈なシンバルの一打は、第1楽章で下を向いた私たちに、「こっちを見ろ!」と呼び掛けているように思われる。では、何を見ろというのだろうか。それは、第1楽章ではない部分。無論、解釈は人の数だけ存在するが、先述の私見に従うとすればそれは「現実」であろう。

さて、この楽章には、おもに三つの主題が存在しており、それらが繰り返されることにより曲が成立している。それぞれの主題について詳しく見ていくこととしよう。

シンバルの一打ののち、トランペットとトロンボーンのユニゾンにより、第一の主題が示される(譜例④)。

con energia。印象的なこのモティーフは第2楽章を通して繰り返されることとなる。モティーフの終わりの2小節には8分音符で3+3+2のシンコペーションを強調する2小節の短いブリッジが存在し、次に訪れるのが第二の主題である。リズミックなメロディーはシンコペーションで不規則なリズムを形成し、半音階という単調な要素とのバランスを保っている(譜例⑤)。

これらの主題が繰り返されたのち、第三の主題は第1ヴァイオリンと木管楽器により示される(譜例⑥)。

これまでの二つとは雰囲気が全く異なる悠々としたメロディーであるが、テンポには変化がなく、疾走感も共存しているという点がこの主題の特徴である。これらの主題が繰り返し演奏され、sfff(スフォルツァンディッシッシモ)の単音により幕を閉じる。

この楽章において、テンポは一度も変化しない。先ほどこの楽章が現実を表しているという私見をお伝えしたが、一定のテンポの中で主題が目まぐるしく繰り返されるさまはそう呼ぶにふさわしいのではないかと感じている。本演奏会では叶わないことだが、第2楽章を終えたのちに第1楽章を振り返ると、より対照的な世界を感じられるかもしれない。

また、この楽曲には第2楽章において、珍しいことにトロンボーンソロが存在する。このソロは第一の主題を転調したものであるが、con energiaと示された冒頭のものとは対照的に、静かな雰囲気の中から再び盛り上がる契機としての役割を果たしている。ぜひ、ご注目いただきたい。

ここまでにおいてさきに述べた芥川楽曲の特徴を振り返ってみよう。楽曲の構成はさきに述べた通り、2楽章でありながら四部構成をとっており、起承転結の様をなしている。第1楽章第二部や第2楽章第三の主題は美しい旋律により構成されているし、幾度となく繰り返される第2楽章のそのほかの主題はシンコペーションにより特徴づけられている。また、第1楽章第一部における木管楽器のモティーフはそれぞれの楽器の特性を有効活用できるものであり、印象深く頭に残る。

まるでこの曲のために挙げられた特徴のように思えるが、他の楽曲にもきれいに当てはまる。

この音楽で芥川の世界を感じていただければ幸いである。

初演:1950年3月21日、日比谷公会堂にて、近衛秀麿指揮、日本交響楽団(現・NHK交響楽団)

(NHK主催の「(ラジオ)放送開始25周年記念管弦楽懸賞」で特賞に輝いたことにより初演された)

楽器編成:

ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、バスドラム、スネアドラム、シンバル、ピアノ、弦五部

参考文献

- 毛利蔵人(解説)『交響管弦楽のための音楽』(全音ポケット・スコア)全音楽譜出版社 2016年

- 毛利蔵人 (解説)『交響曲第1番』(全音ポケット・スコア)全音楽譜出版社 1991年

- 芥川也寸志『私の音楽談義』音楽之友社 1959年

- 芥川也寸志『音楽の基礎』岩波新書 1971年

- Wikipedia「交響管弦楽のための音楽」(アクセス日:2025年8月22日)