伊藤 真理子(ヴァイオリン)

わたしは2019年7月に夫の海外転勤に帯同し、メガバンクの仕事も新響も日本での生活もすっぱり辞めて海外駐在員の配偶者として東南アジアのミャンマーに行きました。当時の上司からは驚かれて「あなたのことは保守的だと思っていたけど違ったようね。」と言われました。

3年の赴任期間中(2019年7月~2022年6月)には、新型コロナウイルスの世界規模のパンデミック、ミャンマーの軍事クーデターに遭遇するなど、ミャンマーに帯同することを決めた時には思いもしなかったような出来事がたびたび起こりましたが、任期が終わり本帰国して新たな生活を整えた2023年1月に新響に再入団しました。この期間に体験したことや感じたことを、今回の維持会ニュースに綴っていきたいと思います。

そして今年2025年の3月28日にミャンマー中部で大地震が起きました。これ以上被害が広がらないよう、早く復興するようにお祈りいたします。

■ ヤンゴンでの生活

わたしが滞在したのはミャンマーの最大都市であるヤンゴンでした。首都はネピドーという都市ですが、企業や経済活動の多くはヤンゴンに集中しています。ミャンマーは広大な国なので地域によって差はありますが、1年の中で大きく3つの季節に分かれていて、乾季が11月~3月頃、暑季が4月~5月、雨季が6月~10月頃です。年間を通して東南アジアの高温多湿で暑季の気温は40度を超えます。赤道に近く紫外線がとても強いです。日中の外出時に、わたしはアームカバーをしていても手と腕にボツボツの湿疹ができてしまいましたので、そのあとは太陽が出ている時間に(夕方以降も)お散歩をしないようにしました。

日本出国前に狂犬病や黄熱病などの予防注射も済ませ、赴任した日はヤンゴン国際空港に夕方に到着しました(出国の前月末まで勤務しており、1か月有給を取れたものの引っ越し準備が間に合わず炊飯器や鍋一式、ホームベーカリーや常備薬やお気に入りの大量の調味料なども含め引越し用段ボール23個とスーツケース3個をミャンマーに向かう同じ飛行機に乗せてもらいました。超過料金がとてもかかりました)。

雨季で多湿とカビっぽいモワっとした香りを入国ゲートで嗅いだ時に、急に不安な気持ちが湧いてきました。出てきた荷物を運んでいると、知らない人たちが横からやってきて勝手に荷物を運んでいってしまい「運んであげた代金をください」と言われたので驚いて日本語で怒ってしまいました。

雨が降っている中、空港まで迎えにきてくれた数台の車に全ての荷物と自分たちを乗せてもらって新居まで向かう時に、道がとても暗いことに気がつきました。ミャンマーは街灯自体が少ないのでした。巨大な街路樹が風に吹かれてワサワサと揺れていました。車道がデコボコでたまに大きな穴も開いていて水が噴き出しているし、運転手がスピードを出して運転も荒いし、どんどん心細さが増して行きました。

とても痩せた野犬の群れがサーっと横切っていくのも見えました。そして赤信号で車が停止している時に、車の窓を「コンコンコン…」と叩く音が聴こえたのでもうびっくりして「ヒェーッ」と言ってしまいました。何かと思ったら、乳児を抱えた痩せた女性が車の窓の外から、何か頂戴という仕草をしていました。

別の日の信号待ちの停車中には、今度は小さな子どもが車道を歩き一台づつ順番に車の窓をノックしてジャスミンの花の飾りを売りにきていていました。運転手さんに「児童労働についてどう思うか」と聞いたところ「彼らは仕事をしているので偉い」という答えでした。児童労働は街中のあちこち、土木工事やお店の売り子さんでも見かけました。

■ ヤンゴンの街、自宅にて

ミャンマーの生活は事前に想像していたよりも不便ではなく、2011年に民政移管が始まって以降、SIMカードがそれまで1枚数百USDだったのが2014年には1USDで買えるようになり、安価なスマートフォン本体も流入し急激にミャンマー国内でスマートフォンが広まっていました。SIMカードを買ってスマートフォンにセットすれば外でもインターネットがスムーズに繋がりましたし、電力不足で頻繁に停電していましたが、停電していなければ自宅でもアパートのWi-fiが繋がりパソコンやスマートフォンを使用できたので便利でしたし、日本の家族にもビデオ電話が出来たりしてよかったです。

自宅は、堅牢な外壁があって出入口にも警備が数名常駐のヤンゴン市内のカンドーヂ湖の近くのサービスアパートに住みました。わたしの顔を警備員さんたちは覚えてくれなくて(顔に特徴があまり無いのでしょうか…)帰宅時にいつも「あなたは誰ですか」と止められるので慣れない英語で「わたしはここの〇〇号室に住んでいるMARIKO ITOです。」と毎回言わなければなりませんでした。最終的にはこれを自分で書いたメモを見せていました。

ミャンマーでは外国人は主に英語で生活するので、わたしは日常会話レベルの英語を喋れるよう自宅のリビングルームでパソコンで英単語の発音などを練習していました。ある朝、アパートのスタッフさんが部屋にお掃除にきて掃除機をかけてくれていた時に、わたしのパソコンの英単語アプリから初級英単語の“button”♪ と音声が再生されると、スタッフさんは真顔で掃除機をピタッ… と止めてくれました。(この人はbuttonを練習する必要があるのですね)と思われて気を遣われたのでしょう。その後は、スタッフさんがお部屋に来てくれている時には英語学習するのをやめました。

ところでアパートには6cmくらいの薄茶色のヤモリが沢山いましたが、自宅のドアの隙間から自由に出入りしていました。最初にリビングで見たときは「ヒャー」と思いましたが、よく見たら目がクリっとして顔が可愛くて、わたしは誰とも喋らない日が続いた時に自宅にヤモリが部屋に現れた時は、お友達がきてくれた気分になりました。ミャンマーでできた数少ないわたしの最初のお友達です。しかし夜になると彼らは「ケケケケケケ!!」と、突然その体長から想像するよりも何倍も大きな声で鳴くので、それには最後まで慣れませんでした。

他には、夜に(夫が)ミャンマー産のマンゴーを食べてリビングのゴミ箱に皮を捨てたところ、翌朝にゴミ箱をめがけてアリ等の大行列ができていたことがあります。こんなにたくさんどこから現れたのかと驚きました。

また、アパートの外へ向かう坂道にはたくさんのムカデがいて、右から左に、左から右へと動いていたので、徒歩で外に行く気はなかなか起きませんでした。

街の道端ではドリアンやスイカ、他のトロピカルフルーツ、知らない食べ物を山積みにしている屋台や、焼き肉の串、噛み煙草を作って販売している屋台などがいくつもありました。

『モヒンガー』という米粉でできた日本円で数十円の麺をスープと一緒に売っているお店には、多くの現地の方がイートインしてお食事していました。伝統的なモヒンガーはナマズから出汁をとるそうです。胃腸が繊細かもしれないわたしは外の屋台では全くお買い物を行わず、アパートのレストランで作ってくれるモヒンガーを気に入ってひっそりと食べていました。

生活に慣れてきたころには街のレストランで現地の方に混じりながらひとりでモヒンガーや『シャン・カウスエ』という麺を食べ比べていました。異国の地でのおひとりさま活動も行動範囲が広がり、(ひとりでできるんだもん)とやや意地を張りながら、麺を頬張っていました。

日本では高田馬場にミャンマー料理屋さんがたくさんあるので、もしご興味ありましたら行かれてみてください。日本人の味覚にも結構合うと思います。ミャンマーは135程の多民族の国家で地域によって独自の料理があるようです。

■ 突然のヴィオラ・チャンスの到来

赴任した3か月後、2019年の10月からとてもありがたいことに国営放送局の国立のオーケストラに参加させて頂くことができました。

日本から持参したヴァイオリンを放送局内の練習に持っていったところ「今、ヴィオラが足りないのでヴィオラを弾いてもらえますか」とお話があり、わたしは椅子を並べる係でもいいからオーケストラに参加したかったのと、弾けなかったらその時に追い出してもらえばいいと思ったので「はい弾かせてください!」と即答して翌日の練習から参加させていただき、これまで弾いたことがないヴィオラを令和元年という節目の年にデビューすることになりました。

日本から十数人の著名なプロの演奏家の先生方が年に何回か数週間訪緬し、西洋楽器の技術指導をされて、年一回の演奏会(ミャンマーの大臣達や大使も聴きに来ます)に向けて、オーケストラではドヴォルザークの『新世界より』やエルガーの『威風堂々』や、指揮者の先生が編曲されたミャンマーの『水掛け祭り』という曲など、13曲を練習していました。

その先生方にはとてもお世話になり感謝しております。また、ミャンマー語(ビルマ語)を専攻されていた日本大使館勤務の方や、帯同されて在住のヴァイオリンの先生、たびたび訪緬されていた記者さんなど数名の日本人の方も放送局内の練習に参加されていて、練習後に日本語で日常の些細な出来事の会話や、安全と思われる野菜を売っている街のお店を教えていただいて、市内への買い物にも誘ってもらったりしたこともありがたかったです。現在も有難いことにご縁が続いております。

ミャンマー人の楽団員の方は皆さんとてもフレンドリ―でいつも自由で、冗談を言うことやお喋りが好きで、わたしの謎の英語にもとても親切に接してくださいました。ヴィオラパートのお姉さん(Wさん)が、練習休憩中のお昼ご飯に会場近くのショッピングセンターに一緒に腕を組んで連れて行ってくださったりしました。「MARIKOがミャンマー語を喋ってくれたら冗談をたくさん言い合って楽しいのに♪」と言ってくれました。

パート譜はMessengerで電子ファイルでいただいてUSBに保存し、自宅にはパソコン用プリンターが無かったので車で30分かけて街にある印刷屋さんに行って印刷してもらいました。ヤンゴンはいつも車が大渋滞していて排気ガスが物凄い量なので、夕暮れ時の空は、日本で見たことのないミルキーなグラデーション日没カラーになっていました。

ヴィオラは最初は指揮者の先生から貸していただいて「ドの場所はどの場所??」とハ音記号を読むところからスタートし、パート譜に運指をメモして、だいたい暗譜しました。練習で弦楽器奏者は二名でひとつの楽譜を見るので迷惑をおかけしないように準備して参加しました。

そしてカンドーヂ湖の近くに西洋楽器屋さんがあるという情報を得て、わたしは自分のヴィオラを購入しようと楽器屋さんに行きました。その楽器屋さんはチェロやヴァイオリン、そしてヴィオラなど沢山の楽器を売っていました。ヴァイオリンの背面にベートーヴェンのような顔が彫ってある楽器や、渦巻部分が誰かのお顔になっているものも数挺ありました。

お目当てのヴィオラは5挺ほどありました。お店の方(娘さん)に「この中で一番高いヴィオラはどれですか。」と質問すると「これです。長江産です。」と言って日本円で5万円くらいの楽器を案内してくれました。試奏させてもらい、その楽器屋さんで2番目に高い2万円くらいの楽器を買いました。

お店のお父さんが楽器ケースを店内のどこからか探してきてくれて、煙草を口に咥えたまま、買ったばかりのヴィオラをケースに仕舞ってくれました。お父さんの煙草の灰がパラパラと度々落ちていたので(楽器ケースに入れてもらっている間にもし煙草の火種がヴィオラに落ちて燃えたらどうしようか)とハラハラしました。ヘビースモーカーのお父さんが心配です。

その後も、西洋楽器屋さんにヴィオラ用のミュートや肩当や弦を探しにたびたび行きました。ヴィオラ用のゴム製のミュートを買いましたが象のような形で大きく、楽器の規格と合わず駒にセットして使うことができず、自宅の部屋のテレビの横にオブジェとして飾りました。

2019年12月になると、暑い気温で半袖なのに町には赤いサンタ帽子を被って接客する店員さんがたくさん現れました。それでわたしも、もうすぐクリスマスということを思い出し、オーケストラの練習の時に「クリスマスソングを弾きたいよ」とひっそりと呟いていたところ、ミャンマー人の楽団員の方が「今度SEDONAホテルのラウンジでクリスマス曲を弾く仕事があるけれど一緒に弾く?」と誘ってくださいました。ボランティアで参加させていただくことになり、オーケストラの練習後にその数回の練習に大喜びで参加しました。

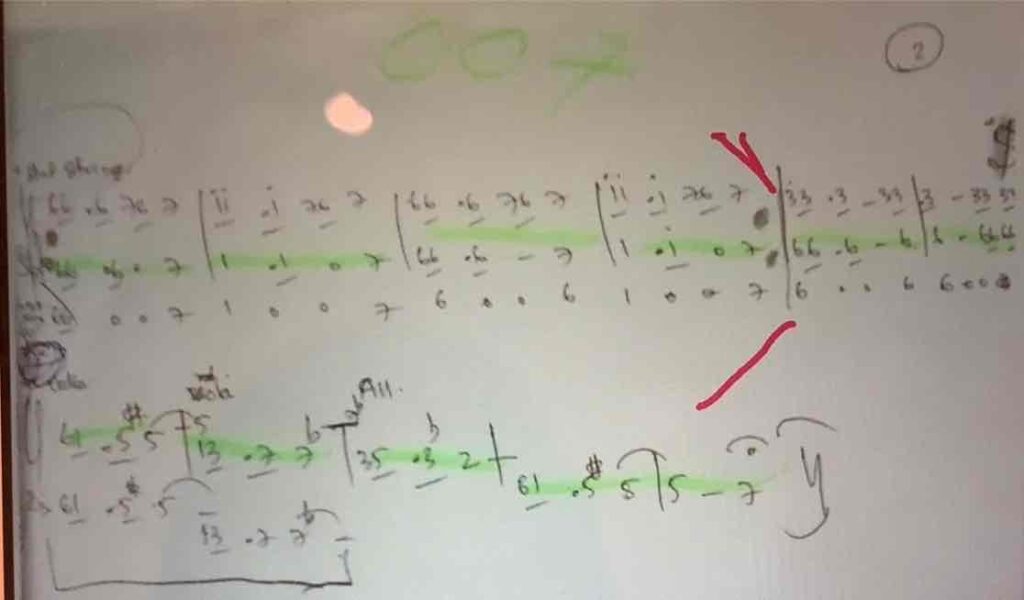

1がド、2がレ、3がミ、4がファ…です

セットリストはこれも13曲で、その場でヴィオラのパート譜を何曲か見せていただいたのですが、ハ音記号で初見で譜読みをするのにとても焦ったのと、あとはミャンマー音楽界の独特と思われる、数字だけが書いてある楽譜(映画『007』の曲でした)があり、わたしには難しくて思わず微笑んでしまいました(大正琴の楽譜に似ているかもしれません)。わたしの雑草魂とパッションで、どうにかこうにかその日の練習を乗り切ることが出来るかと思いましたが、物事そんなにはうまくいきませんね。

他にはなぜかヴィオラばかりがメロディーのポップスの曲やレディー・ガガの『Poker Face』などもあり、ヘンデルやモーツァルトも弾きましたがクリスマスの曲は殆ど無かったような気がしますが、とても楽しかったです。

イベント終了後に「これをあげます♪」と、ヴァイオリンパートの楽団員のお姉さん(Tさん)がミャンマーの民族衣装(ロンジー)用の艶々で綺麗な紫色の布をくださいましたので、街の仕立て屋さんにその布を持って行ってわたしのロンジーを作ってもらいました。ミャンマーでは皆さま普段から個性的にロンジーを仕立てたりアレンジして着ていらっしゃるのです。

今、日本の街中でふと演奏したポップスが聴こえてくる時があると、当時の情景や感情を瞬時に思い出して懐かしく切なくなります。

そのような感じで、異国の地でも音楽を通して現地の方ともコミュニケーションを取ることが出来て大変ありがたいことだと、音楽とヴィオラにとても感謝しています。

2020年1月にはヤンゴンと首都ネピドーで演奏会が開催され、わたしも参加させていただくことができました。ヤンゴンからネピドーまで飛行機で1時間です。演奏会会場まで事前に予約したマイクロバスで移動します。マイクロバスの運転手さんが空港に迎えに来てくれていて、「MURIKO」と書いた看板を掲げていてくれました。

ネピドーは有事に航空機が離着陸できるように最大片側10車線ある広大な道路が続いていました。車両はたまに走っているくらいで、平和な様子で数頭の牛や何かの動物が道路をゆったりと歩いていました。

到着した会場のステージリハーサルでは、Tさんからいただいて仕立てた、わたしの大好きな色の紫色のロンジーを着てヴィオラを弾きました。

最後に『埴生の宿』も弾きました。演奏に集中しないといけないのに、日本の家族の顔が心に浮かんできました。わたしが日本から出発する前に会った時に、いつも「『ビルマの竪琴』は読んだかしら?」と聞いてきて本の感想を言い合いたそうだった祖母のことも思い出し、次に祖母に会うまでにわたしも読まないといけないなぁと思ったのでした。

ミャンマーの話は次号に続きます