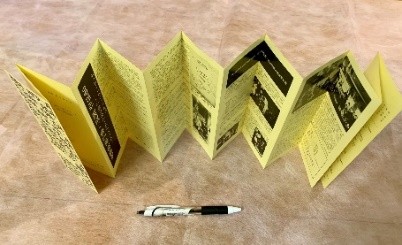

■ 1977年、新響入団から2年足らずの私は、演奏会プログラム作成の担当をしていました。ある時、芥川先生に声をかけられ、「プログラムがいつも同じでつまらないから、サイズを変えるとか、何かユニークなものを作れないか?」「例えば、『夕刊フジ』くらいの大きさにするのはどう?」とご意見をいただきました。でも、そんなに大きくしたら、演奏会場で広げた時、邪魔になります。逆にコンパクトにして折りたためるものはどうか、と担当で相談して、縦20cm、横7cmで蛇腹折りのプログラムが出来上がりました。作成に苦労した割には、評判は今一つだったような記憶がありますが…。

芥川先生とは、あまり個人的にお話をすることはありませんでしたが、このことは、なぜかとても印象に残っています。第76回演奏会、曲目はショスタコーヴィチ交響曲第7番「レニングラード」のみのプログラムでした。(J・A)

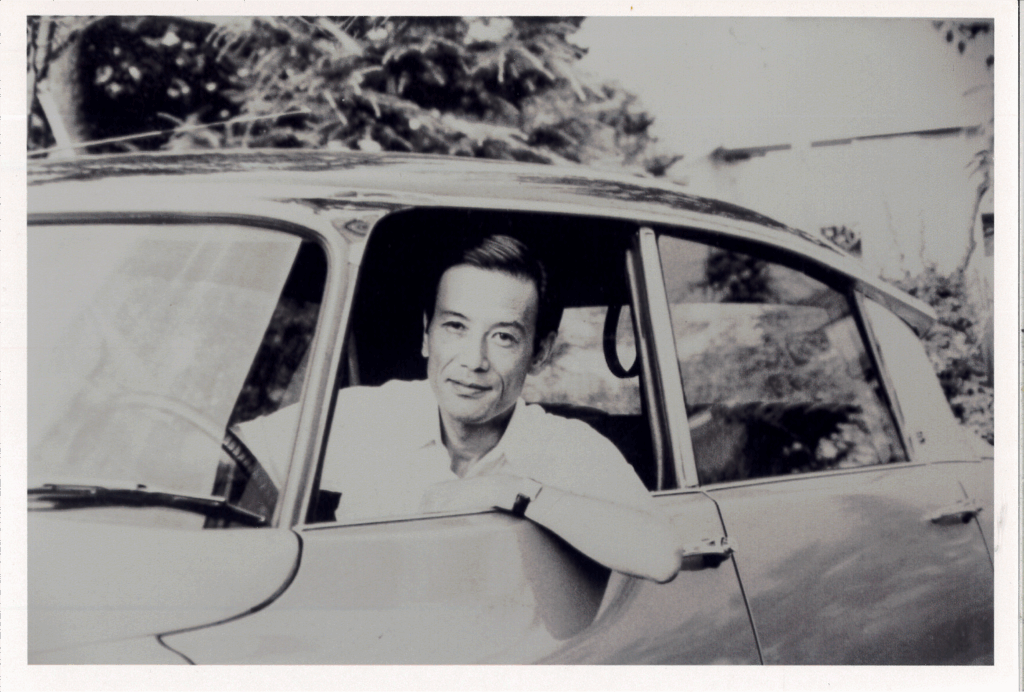

■ 芥川家のガレージにはベンツEクラスとポルシェが止まっていて、ベンツは芥川先生、ポルシェは奥様である江川真澄さんの愛車。現在と違って、50年前はベンツやポルシェを目にすることは稀であったが、お二人の車となれば納得。実はもう一台国産車をお持ちで、当時国産車で唯一の四輪駆動ステーションワゴンであったスバル・レオーネ。大雪の翌日、福生での演奏会に、芥川先生はレオーネで駆け付けられたが、濃いスカイブルーの車体の両脇には大きな白い文字で「AKUTAGAWA FAMILY」と書かれており、お見送りに行った私の眼は釘付け。真澄さん、長男の貴之志さんと家族3人で軽井沢の別荘への移動用に、雪道に強い洒落た4輪駆動車のレオーネを選ばれたのだろう。芥川先生は2回目の再婚でやっと落ち着いた家庭の団欒を過ごせた時期だったのかもしれません。(S・F)

元団員・田中司(打楽器)が岳温泉での合宿時に撮影

■「ぎなた読み」というものがある。「弁慶が、なぎなたを持って」とすべきところを「弁慶がな、ぎなたを~」のように読点の位置を誤った読み方を指す。弁慶も薙刀も日常から遠ざかってしまった現在では、ピンとこないだろうが、これに類する例は今もたくさんある。

そして演奏に於いても旋律の区切り(フレーズ)の間違いを知らぬうちに犯している、ということが実は結構起きているものなのだ。芥川さんはこのフレーズに対するこだわりの強い人だった印象がある。個人的にもチャイコフスキーの交響曲の練習で、「そこではブレスをしないで!」と、それまで当たり前にフレーズを分けていた箇所について注意を受けた。大抵の演奏はそこで区切っていて、自分も盲信していた。だが考えてみればそれは単に息の都合による結果でしかない。なるほど。もっともその後の対策には苦慮したが。

これは何の曲を練習している折りだったか忘れたが、オーケストラ全体のフレーズに関して警告があった。芥川さんは棒を下ろすと、「その切り方では『弁慶がな』だ」という。冒頭の「ぎなた読み」と同義で、私自身もこの語句で事例は認識していた。だが団員の反応はいまひとつ。すると指揮者は戦後間もない頃の記憶として、ある映画の看板のことを引き合いに出した。

「だれもが見ていただきたい/女性映画の決定版」と2行にすべき宣伝文が、「だれもが見ていた/だきたい女/性映画の決定版」と3行に分けて書かれていたというのである。「これじゃ全然意味が違うでしょ?」…… 団内爆笑で、流石にその真意を皆が即座に理解したことはいうまでもない。

いささか品性に欠ける例だが、機械頼みの日常で頻発する現在の変換ミスなどとは違い、かつては真剣に考え抜かれた末に出来上ったこのような人間味ある?ミスが結構あったものだ。もちろん責任は当の看板屋にあり、芥川さんは単に場を得て紹介したに過ぎない。

だが…… 40年もの時間が過ぎ、あらゆる事例がたちどころに検索できるようになった今、上記の看板の逸話を改めて探してみた。が、全くヒットしない。散々徒労を重ねた末に、もしかするとあれは芥川さんがその場で「即興的に」拵えた話だったのでは?と初めて思い当たった(いつか使おうと密かに温めていたのかも知れないが)。

真摯と熱意の中にあってもふと垣間見せる巧まざるユーモア。そうした特有のセンスを持った人だったとの回想にしばらく耽った。(T・M)