■ ベートーヴェンの生涯

坂元 七望(コントラバス)

(出典:Wikimedia Commons)

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)は、ウィーン古典派の最後を飾り、ロマン派音楽の道を切り開いた革新の作曲家である。その生涯は、音楽史の変革と深く連動し、作品ごとに個人の内的葛藤や社会的変動が色濃く反映されている。

音楽家の誕生(1770–1792)

1770年12月、ベートーヴェンは神聖ローマ帝国領ボンで宮廷楽士の家庭に生まれた。幼少期から音楽の才能を示し、父ヨハンの厳格な教育のもとピアノとヴァイオリンを習得するが、家庭環境は不安定であった。10代後半にはボン宮廷のヴィオラ奏者やオルガニストとして活動しつつ、作曲の手ほどきを受けた。特筆すべきはクリスティアン・ゴットロープ・ネーフェの存在であり、ネーフェはベートーヴェンにバッハやモーツァルトの曲を紹介し、後の作風に多大な影響を及ぼした。ネーフェは1783年3月2日付の音楽雑誌『Magazin der Musik』(C・F・クラマー編纂)において、傑出した才能をもつベートーヴェンについて次のように述べている。「これまで通り進歩成長し続けてゆけば、必ずや第2のヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトになるであろう。」

この時期の作品は未熟ながらも、すでに個性と意欲が感じられる。ボンでの人脈はウィーン進出の礎となり、1792年にはハイドンの推薦でウィーンに移住し、本格的な作曲活動を開始する。

ウィーン初期(1792–1802)

ウィーン移住後、ベートーヴェンは作曲家としての地位を築くと同時に、名ピアニストとしても名声を博した。初期のソナタや室内楽はハイドンやモーツァルトの影響を受けつつ、即興性と力強さを湛えていた。この時期に生まれた交響曲第1番(1800年)は古典様式に則りながらも、和声の冒険やリズム処理に新風を吹き込んでいた。

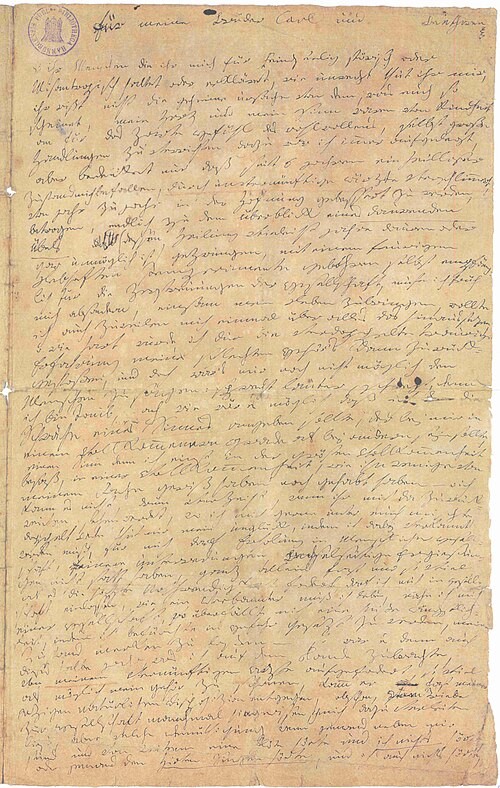

やがてベートーヴェンは、自らの聴力の衰えに気づき、絶望の淵に立たされる。1802年、彼はハイリゲンシュタットに滞在し、弟たちに宛てた「遺書」をしたためた。この手紙では、自殺の衝動と、それでも創作に生きる決意が吐露されている。まさに人間の苦悩とそれを乗り越える意志が交錯する瞬間であった。

交響曲第2番は、ちょうどハイリゲンシュタットの遺書と同時期に作曲された。筆者の精神状態とは裏腹に、この作品は快活で、明朗な音楽で貫かれている。第1番の枠組みにとらわれず、より自由で実験的な書法が見られ、のちのロマン派の到来を予感させる。特に終楽章のエネルギーに満ちた推進力は、苦悩を克服しようとする意志の音楽的表現と読むこともできよう。

(出典:Wikimedia Commons)

地位の確立(1803–1812)

1803年以降、ベートーヴェンは創作の黄金期に突入する。交響曲第3番「英雄」を皮切りに、「運命」「田園」、ヴァイオリン協奏曲、「ラズモフスキー」弦楽四重奏曲など、スケールの大きな革新的作品が次々に生み出された。この時期の彼は「楽聖」への階段を駆け上がり、古典派の形式美を保持しつつも、より情念的で構造的な音楽を追究していった。

このころにはウィーンの貴族層からの支持も厚く、自立した職業作曲家としての地位を確立する。ナポレオン戦争の影響もあり、時代の不安定さは彼の音楽に反映され、闘争や勝利といったモティーフが頻出するようになる。

交響曲第5番は、まさにこの中期の集大成とも言える作品である。通称《運命》と呼ばれるこの交響曲は、「運命はこのように扉を叩く」と作曲者自身が語ったとも伝えられる冒頭動機(ジャジャジャジャーン)で知られる。音楽の素材が徹底的に展開され、構造と情念が緊密に結びついたこの作品は、交響曲というジャンルに哲学的・劇的な深みをもたらした。形式を超えた精神的体験は、後のブラームスやマーラーにも影響を及ぼすこととなった。

晩年(1813–1827)

1810年代後半からベートーヴェンの創作は徐々に内省的なものへと変化する。政治的混乱と聴覚の完全な喪失、甥カールとのトラブルなどが重なり、孤独と苦悩の中で筆を進める日々が続いた。しかし、晩年の作品群―「ミサ・ソレムニス」や交響曲第9番、「ディアベリ変奏曲」、後期弦楽四重奏曲など―はいずれも比類なき精神性と構造美を湛えており、人類の芸術遺産として今日まで聴き継がれている。

1827年3月26日、ベートーヴェンはウィーンにてその波乱の生涯を閉じた。葬儀には2万人が参列したとされ、彼の音楽がいかに深く時代と人々に刻まれていたかを示している。ヴェーリング墓地に埋葬された遺体は1888年にウィーン中央墓地へ移送され、シューベルト、ブラームス、ナネッテ・シュトライヒャーといった音楽家たちに囲まれて今も眠っている。

交響曲第2番と第5番は、奇しくもベートーヴェンの「内なる闘争」の節目に位置する。第2番は苦悩の端緒に、第5番はそれを乗り越える勝利の象徴として。両者を並べて演奏することで、彼の創作におけるダイナミズムと精神の軌跡が浮かび上がるであろう。

■ 曲目解説

波部 龍人(ヴィオラ)

― 迫りくる内外の試練にさらされながら、苦悩から歓喜へと自らの天命を果たした英雄 ―

ベートーヴェンという名前からこうしたイメージを抱く人には、この曲は多少意外の感を与えるかもしれない。ニ長調の端正で明るい響きが印象的な交響曲第2番を評して、ベルリオーズは「そこに見られるのはただ、人生の最も美しい幻想がそのままに保たれている高貴な心の青春の熱情なのだ。作者は未だ不死の栄光、愛や献身を信じ続けている。何という陽気なしどけなさだろう!」と述べている。音楽的に言えば、クラリネットを始めとする管楽器の用法のさらなる充実、従来交響曲に用いられてきたメヌエットとは一線を画す第3楽章の闊達なスケルツォ、序奏と終楽章の密度等、交響曲第1番からの長足の進歩が顕著で、古典的な書法を限界まで突き詰め、自らの新境地を切り開いてゆく若き巨匠の大胆な試みが特筆される。しかし前途洋々たる希望の歌、とでも形容したくなるようなこの作品を書いた1802年のベートーヴェンは、何人も癒やし得ぬ苦悩を抱えていた。すなわち作曲家が闘った数ある試練の中でも最大のもの、難聴である。

ヴィルトゥオーゾピアニスト兼作曲家としての順風満帆な生活を徐々に蝕んでいったこの病は、数年来悪化の一途を辿っていた。音楽家生命の危機を悟ったベートーヴェンが有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」を書いたのは、まさに同年の1802年のことである。「死は私を果てしの無い苦悩の状態から解放してくれるではないか? ―― 来たいときにいつでも来るがいい。私は敢然と汝(死)を迎えよう」。極限まで追い込まれた若き楽聖は、逆境を糧として立ち上がり、交響曲第3番、第5番に代表される「傑作の森」へと歩みを進めていく。この流れの中に位置するこの交響曲第2番は、ハイドン等に範を取る古典的な作風の前期から、英雄的でロマンティックな中期への過渡期に位置する、と説明されることが多いようだ。従って今回のプログラムでは、後半に演奏される交響曲第5番とのコントラストも一つの聴きどころだろう。

死をも覚悟した作曲家が、何故これだけ明朗で瑞々しい楽曲を書くことができたのだろうか。その理由の一つは、伯爵令嬢グィチアルディ・ジュリエッタへの儚い恋心にあるのかもしれない。1800年以来ベートーヴェンからピアノの手ほどきを受けていた16歳の少女は、「月光ソナタ」の通称で知られるピアノソナタ第14番の献呈先として音楽史上にその名を刻んでいる。当時のベートーヴェンの心境を鮮やかに伝えてくれる手紙を見てみよう。

僕はこれ迄より人と交わるようになって、今またいくらか愉快に生活している。この二年来いかに荒凉たる悲惨な生活を送ってきたことか、殆ど君の想像に余るものがあるだろう。耳が遠いということが、亡霊のごとく至る処で僕を脅かした。そして僕は人を避け、少しも人嫌いでないのに厭人主義者のように見えたに違いない。――今度の変化は、一人の愛らしい魅惑的な乙女のせいなのだ。―― 彼女は僕を愛してくれ、僕もまた愛している。二年ぶりでまた幾らか幸福な瞬間を楽しんでいる。結婚して幸福になれるだろうと考えたのは、今度が初めてだ。

若き作曲家の淡い恋心は、ジュリエッタの未熟さや年齢の差、そして何よりも平民と貴族という身分の違いという障壁を前にして成就することはなかった。そもそも優れた芸術作品の特質は、このような伝記的な事実から十二分に説明できるようなものではないのかもしれない。とはいえこの交響曲に今日耳を傾ける私たちとしては、可憐な少女のそばでピアノ教師として過ごす時間が、荒廃したベートーヴェンの精神生活にかけがえのない潤いを与えていたのだ、と想像することは許されるであろう。

第1楽章 Adagio molto ― Allegro con brio

ニ長調、3/4拍子 ― 4/4拍子、ソナタ形式

交響曲第1番とは違って冒頭から主調がユニゾンで力強く鳴り響き、大規模で雄大な序奏部の幕が開く。この付点のリズムは楽章の各所で変幻自在の存在感を発揮する。オーボエとファゴットが示す牧歌的な旋律が推移しつつ変奏されていき、再度付点のリズムがユニゾンで奏されて序奏部の頂点を迎える。なだれ込むような第1ヴァイオリンの下降音型が導き出すアレグロ・コン・ブリオの冒頭では、低弦が提示する第1主題が華麗な走句に彩られつつ綿密に展開された後、木管とホルンが明るい行進曲風の第2主題を奏する。展開部では、第1主題が8分音符の対位旋律を伴ってカノン風に、次いで和声的に展開され、続いて第2主題が取り上げられる。再び第1主題が主調で滑り込んでくると同時に再現部となり、力強い付点のリズムで終結を迎える。

第2楽章 Larghetto

イ長調、3/8拍子、ソナタ形式

第1ヴァイオリンとクラリネットが提示する第1主題は穏やかで伸びやかな叙情性を湛え、この楽章のみならず交響曲全体の中でも白眉のフレーズである。この主題が16分音符を伴って律動的になると共に、簡明な第2主題が奏される。徐々に細かい動きが目立つとともに不安げな響きとなり、バラエティに富んだ発展が見られる。続いて第1主題が短調で陰影を帯びて現れると共に展開部となり、時に激しさを持って進んでいく。忠実な再現部を過ぎると、第1主題を遠くから惜しむようなコーダを迎える。

第3楽章 Scherzo: Allegro

ニ長調、3/4拍子、複合3部形式

主題の構造は付点2分音符と3つの4分音符を組み合わせたごく簡素なものだが、これが思いのほか小気味よいダイナミクスの変化を伴って自由闊達に展開されていく。トリオではオーボエによる明朗で穏やかな旋律と弦の激しい動きが交錯する。短いながらも、自らの交響曲のスタイルを模索する若きベートーヴェンの独創性が伺える楽章である。

第4楽章 Allegro molto

ニ長調、2/2拍子、ソナタ形式

切れ味鋭い特徴的な音型と第1ヴァイオリンの軽やかな8分音符群からなる第1主題がソナタ形式の各部の冒頭に現れることから、ロンド的な性格を持つと言える。クラリネットとオーボエが歌う第2主題は、その伴奏系も後々豊かな発展を見せることとなる。加えてこの楽章で特徴的なのは、大規模でドラマチックな終止部であろう。この部分の自由ながら力強い構成を聴けば、次のようなロマン・ロランの言葉にも自ずと頷けるだろう「如何ともしがたい力が悲しい想いを一掃する。生命の奔騰がこの作品のフィナーレを高揚させる。ベートーヴェンは幸福でありたいと望んでいる。彼は自分の不幸が不治だなどと信じたくはないのだ。彼は快癒を望んでいる。愛を望んでいる。彼は希望に満ち溢れている。」

初演:1803年4月5日、アン・デア・ウィーン劇場にて、作曲家自身による指揮

楽器編成:

フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部

参考文献

- 小松雄一郎(訳編)『ベートーヴェン書簡選集 上巻』音楽之友社 1978年

- 諸井三郎(解説)『ベートーヴェン/交響曲第2番 ニ長調 作品36』(全音ポケット・スコア)全音楽譜出版社 2016年

- 『作曲家別名曲解説ライブラリー3 ベートーヴェン』 音楽之友社 1992年

- Hector Berlioz, À travers chants, Michel Lévy (éd.), 1862.

- Romain Rolland, Vie de Beethoven, OMNIA, 2019.